2023年をふりかえる ~ アジャイル・生成AI・自治体支援・右腕力

岡島です。ご無沙汰しております。今年も色々ありましたね。

早速ですがやったことベースで2023年をふりかえっていきましょう。

Agile Studio ディレクターとしてアジャイルなマーケティングを推進した

まずは本業の Agile Studio ディレクターとしてのお仕事です。おかげさまでファン(メルマガ登録者)とAgile Studio見学者が2000名を超えました。まだまだ通過点ではありますが、社員210名の会社として、その10倍の方とつながりができたことを少し誇りに思っております。

7月のスクフェス大阪では、LLMによるデータ分析というアングルではありますが、実情をお話させていただきました。 また、12月の頭には、松江市にて、アジャイルなマーケティングをカードゲームを使ってお伝えするセミナーも行い、大変好評を得ることができたのも嬉しい思いでです。

他、Agile Studioのブログにも、Agile Studioにおけるマーケティングのパターンを公開していますので、よろしければどうぞ。

そうそう、カンファレンスもリアル開催が復活し始め、特にAgile Japan 2023では多くの方と直接お話できてハッピーでした。

全社にアジリティを広めるための組織「アジプラ」を立ち上げた

もう一つ本業のトピックとしては、Agile Studio の運営で培ったノウハウを全社に広げるべく、8月に新たに「アジプラ」という組織を作りました。 esm.co.jpのサイトに平鍋さんにインタビューしてもらった記事があります。

Agile Studio での活動で掴んできたマーケティングや広報のノウハウを、全社に広げたいというのが直接的な動機です。アジャイル開発以外にも、永和には医療や組込み、社会課題解決(さきのこと)などの領域があるわけで、それをもっと知ってもらいたい、ということですね。

ただ、私たちアジプラは便利屋になりたいわけではないんですよ。事業部門に伴走し、一緒にマーケティングや広報について考えて活動する中で、Agile Studio で培ったアジリティの高い働き方(Ways of Working)を背中を見せながら伝えていきたい。ファンクションではなく、プラットフォームになりたいんですよね。アジプラとは、「アジリティプラットフォーム」の略なんです。

たった二人の小さい組織なのですが、部門横断で全社をもっとアジャイルにしていきます。このあたりの事情は、2024年1月26日に開催されるアジャイル経営カンファレンスにて、もう少し詳しくお話できるかと思います。

福井県高浜町でのDX伴走支援を発展継続

副業の福井県CDO補佐官としては、引き続き、主に高浜町を支援しています。やっていることとしては、1月に開催されたRSGT2023でお話させていただいたことの発展継続で、主にkintoneを使った業務改善に伴走しています。2年目となりメンバーも増え、メンバーの皆さんが徐々にスキルアップしているのが素晴らしいです。そして高浜町の海は夏も冬も本当に美しく、行くたびに好きになります。

他、5月には自治体総合フェアに東京都さんと一緒に登壇させていただいたり、そのことが行政&情報システム誌に取り上げられたり、群馬でのKAGさん主催イベントである【地域DX×アジャイル化の未来を考える】「これからの地域DXとアジャイル化によるDX推進のあり方」に呼んでいただき久々に市谷さんと対談できたりと、こちらも充実しておりました。

福井県の女子高校生にPythonやデータ分析を教えて理系への関心を高めてもらう活動を始めた

そして、県関係ではもう一つ大きなトピックがあります。

福井県の理工学部への女子の進学率は全国最下位レベルであり、その向上を目指す福井県主催の「ふくい Girls 未来のテックリーダー」プロジェクトに、永和システムマネジメントとして協力しています(上記「アジプラ」が社員を巻き込み部門横断で推進してます)。

具体的には、8月から12月まで断続的に6回の講座を実施し、Pythonの基礎からはじめ、最終的にはGoogle Colaboを使って簡単なデータ分析ができるところまでやりました。特に8月は永和システムマネジメントの本社で実施し、Agile Studioの現場見学や先輩社員によるキャリアトークも大好評で嬉しい限りです(参加した生徒のアンケートの率直な回答が大変うれしく、苦労が報われる思いでした)。

他にも、お茶の水女子大の佐々木先生やWaffleの田中さんとのコラボレーションも学びが多かったです。ふくいGirlsについては書きたいことがたくさんありますので、また別に記事をまとめます。

生成AIを実務で使い始めた

技術的なトピックとしてはやはり生成AIでしょう。永和システムマネジメントの技術担当役員として生成AIガイドラインを作成し、ChatGPT利用補助制度も立ち上げました。KAGさんとの共同ウェビナーもとても多くの方に参加いただき印象的です。

私自身、様々な資料の作成に生成AIを利用しています。例えば、上で説明したマーケティングカードゲームのデザインや、ふくいGirlsの教材コンテンツ、自治体支援のためのコンテンツなどなど、数えられないくらいです。ちなみに、便利なツールがどんどんリリースされていますが、自身の学習のため、自作のGoogle Docsアドオンツールを愛用しています。他にも高浜町に対して生成AIに関連したアドバイスやプロトタイピングも実施しました。

右腕力を鍛えた

最後に、私のライフミッションを推進するためのキーワードとして「右腕力」を掲げます。50年以上生きてきてわかったことは、私自身は、自分で何かを作って生み出すというよりは、人に関わり、能力やモチベーションを引き出していくことが性に合っていて、いわば性格的に「右腕タイプ」なんだ、ということです。

このあたりについては、NewsPicksさんのインタビュー記事でもお話をさせていただきました。

この記事を踏まえつつ、LTSさんの社内カンファレンスでは、「モダン右腕力」というキーワードで、AI時代に必要なスキルとマインドセットとして事例をたくさん使ってご紹介させていただきました。

マーケティングにおけるAI活用や高浜町での支援にアジプラの話題など、ある意味まとめのような形になりました。この発表をきっかけにLTSのデータサイエンティストや地域創生担当の方とお話ができたり、その後のAgile Studioでのウェビナー共同開催などなど色々広がりができました。

2024年はさらに周りをハッピーにする

50を過ぎてから、自身のミッションを、「人の潜在能力を引き出して、世の中をもっと Happy にする」に定めています。 私の名前は「幸男」であり、親の「幸せになって欲しい」という願いを強く感じてきました。おかげさまで幸せな男になれたと思います。これからも、人を幸せにできる男になれるよう行動します。自治体DX支援やふくいGirls・アジプラもそうなんですが、右腕活動を通じて人の潜在能力を引き出し、その人をハッピーにすることができると信じています。

本年もありがとうございました。2024年も引き続き、よろしくお願いいたします。

終わった後にも学べるRSGT

今年もRSGTに参加してきました。オンラインではありましたが、充実した三日間でした。

個人的には、今回のRSGTの中心テーマは「システムを変えることにチャレンジしよう!」だったと思っています(自身の登壇内容が自治体というシステムの変革であったというバイアスもあるかもです。参加したセッションも主にシステムやその変革に関係するものを選びました)。

キーノートで、Lyssaさんは個人そして世界を、岩瀬さんは大企業を変えることの意義についてお話をされていましたね。特に岩瀬さんのクロージングは、扱っているシステムのスケールは違えど共感する部分がとても多く、モチベーションを大いに刺激されました。

モチベーションだけではもったいない

ただ、せっかくの機会なので、モチベーション上げるだけでなく具体的に自身の活動に活かしたいところです。

そう思いながら、Twitterで#RSGT2023を追っていたところ、外部の助言が組織変革をもたらしやすいかシミュレーションして考察する、ゆのんさんの2018年の記事を見つけて興奮しました。すごく面白い!

記事でも紹介されていた「群衆の英知または狂気」を自分で試してみるとこれがまた面白い。シミュレーターとしては学習用のシンプルなものですが、イメージをつかんだり、自分なりの仮説に自信を持つには十分有意義でした。そして何よりUXが素晴らしく楽しいですね。

学んだことを自分の仕事に活かす

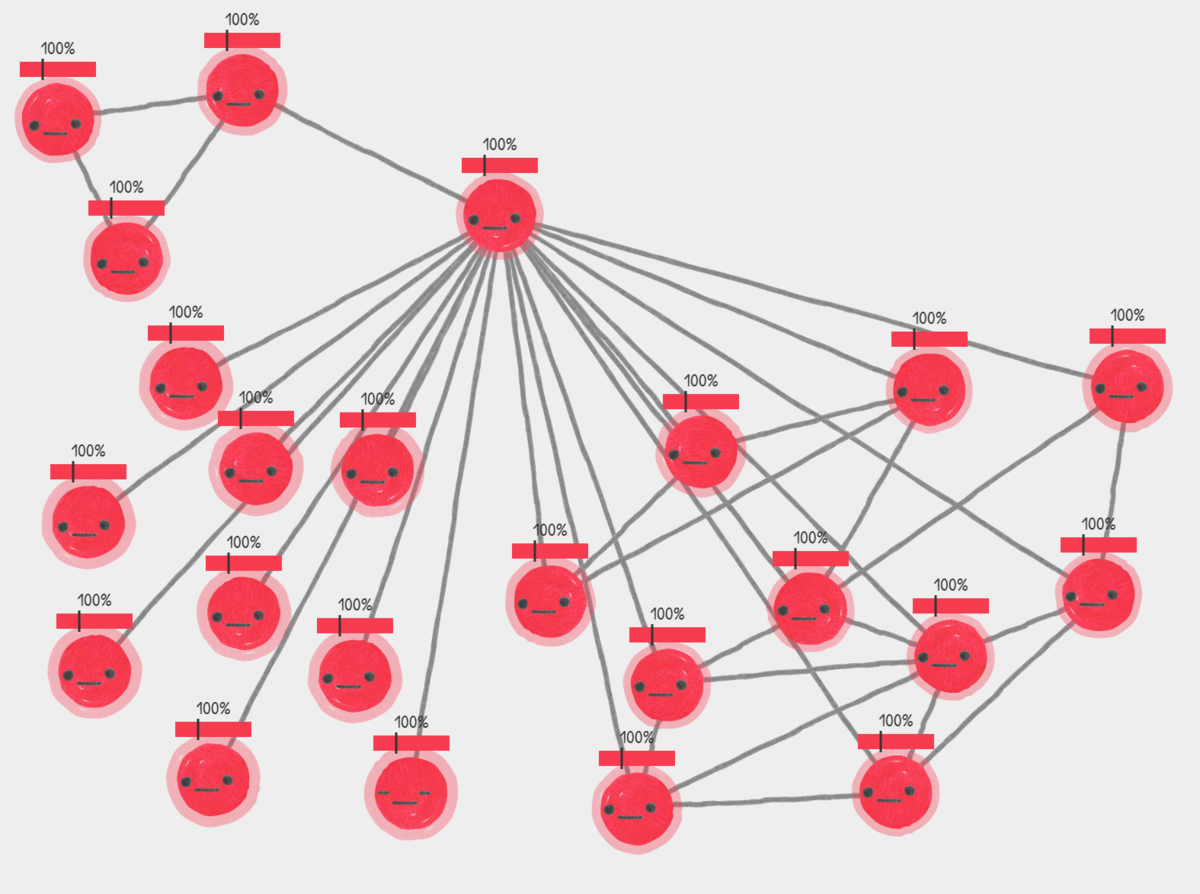

さっそく、ネットワークの組み方や情報概念の複雑さがどのような影響を与えるのか、自分が関わっている自治体をイメージしながらシミュレーションしてみました。以降少しだけ雰囲気をお伝えできればと思います。

情報の感染源(真ん中上)から、窓口を通じて伝える場合(左上)、直接マンツーで伝える場合(左下)、グループ内部の大半とつながって伝える場合(右下)をイメージしています。

このネットワークで各人の閾値を低めに、つまり情報を比較的信じやすい設定にしてみたところ、隅々まで情報が伝搬する結果となりました。

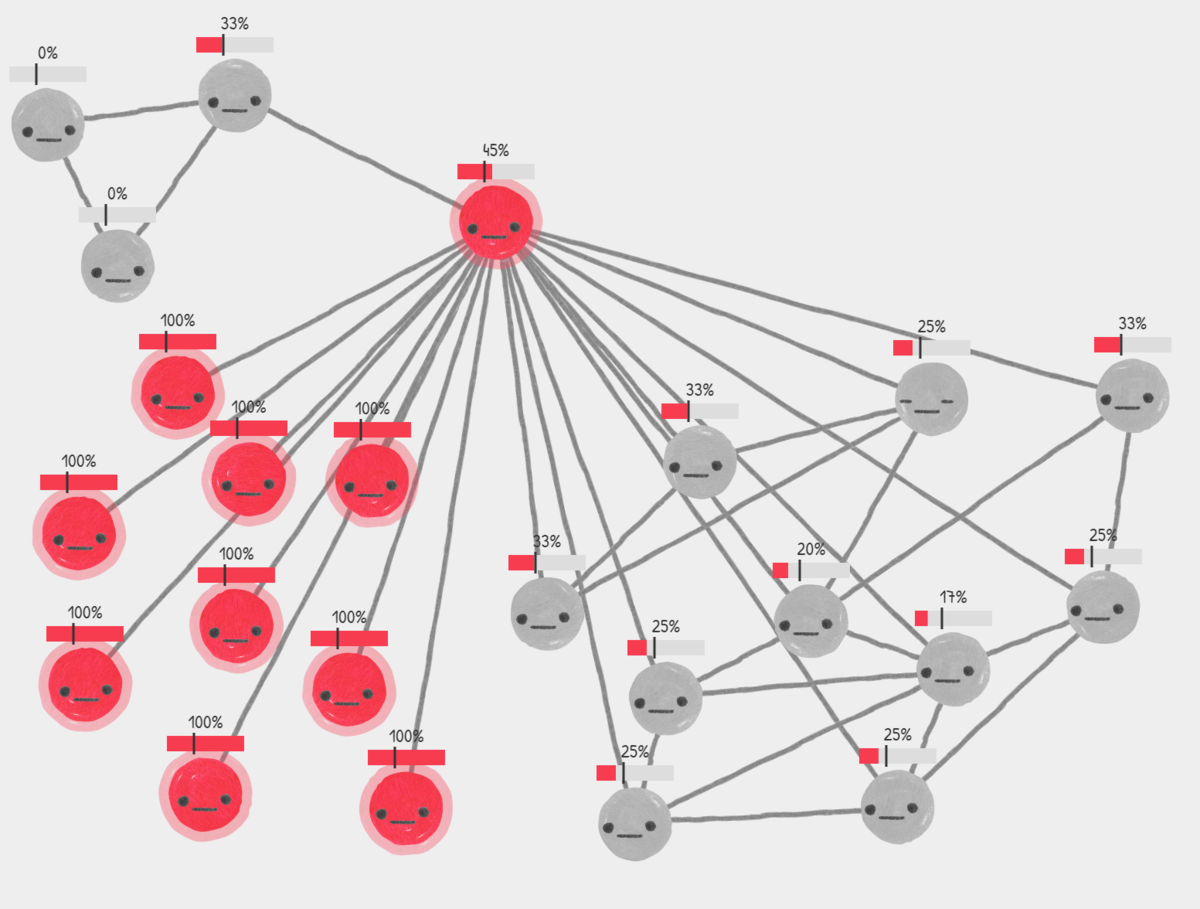

次に、同じネットワークでも閾値を上げると、左上と右下は到達できないエリアが出てきました。右下は、いわゆる集団浅慮が発生しているとみなせそうです。

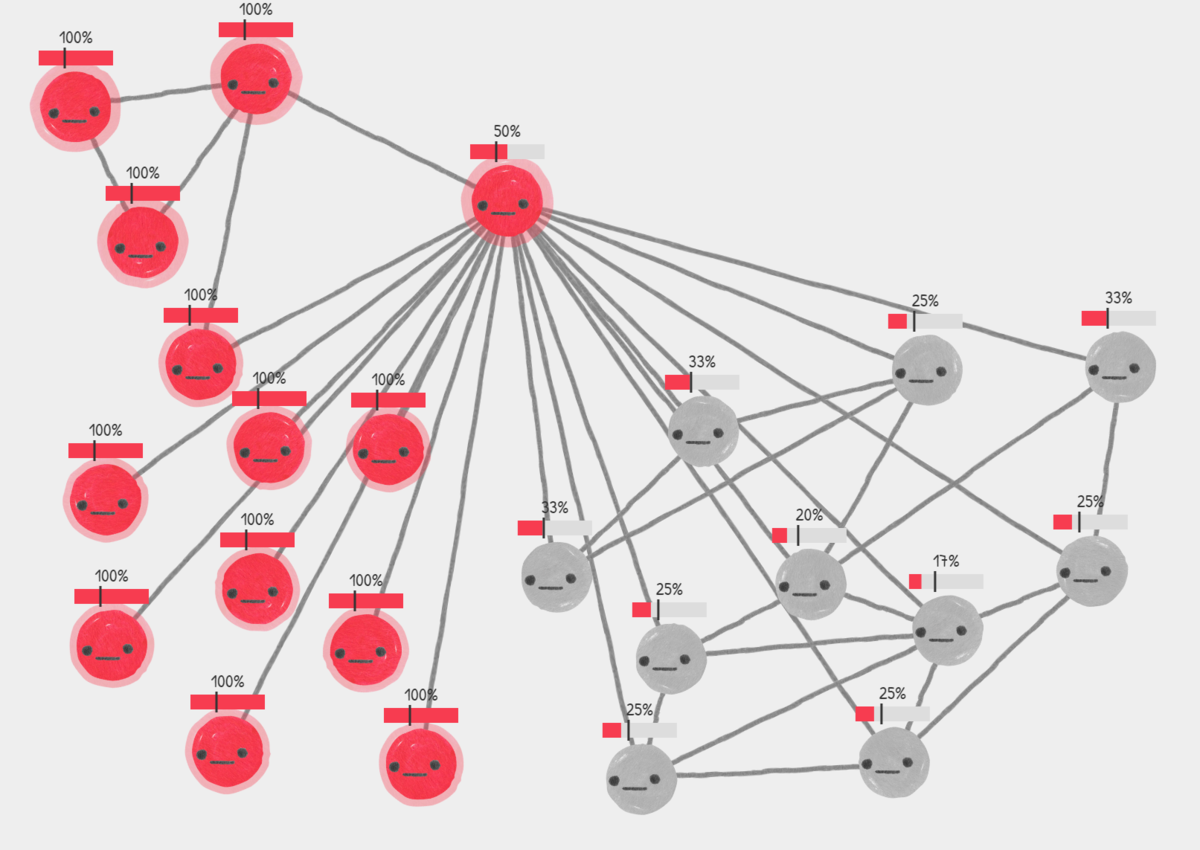

最後に、左上の窓口経由で伝達していた部分にネットワークを一本だけ足して、橋渡しを厚めにすることで、やや高めの閾値でも伝搬することが確認できました。ちなみに、この部分の構造は高浜町での私と担当の方々との関係性に相似しており納得感があります。

なぜこんなことをやってみたかというと…、実はDay3終了直後に自治体の方との打ち合わせがあり、まさに、「やや複雑な概念(ぼやかしてますが、情報システム標準化にかかわることです)を広く複数の市町の方に伝えるためにどうするか」ということを考えていたのでした。

対象が多く、私もすべてには関われない中で、いかに県や各市町のキーマンとの関係を作り、どのような内容のコンテンツを準備すると良いか、自分の中で仮説を持つことができました。実際にこの通りやってうまくいくかはわかりませんが、簡易的とはいえ理論的な根拠を自分の中に持てるのは大きいです。

コミュニティの醍醐味

こうして、イベント当日だけでなく、終わった後でも深ぼって学べるのが、コミュニティの歴史というか奥深さというか、ネットワークの素晴らしさですね。改めて実感しました。

最後になりますがお礼を。今回は急遽オンライン参加に変更を余儀なくされたのですが、ノベルティの発送などスムーズに対応いただきました。また、オンラインでのOST進行もスムーズで、むちゃ楽しくて、全体的に体験は損なわれませんでした。諸々含めてスタッフの皆さまいつもありがとうございます。でも、次こそは現地に行く!

ちなみに私の発表スライドはこちらとなります。自治体のDX支援にもアジャイルで学んだことは役立ちます。

2022年をふりかえる(コミュニティ活動と副業編)

この記事は「AgileJapanEXPO Advent Calendar 2022」23日目の記事です。

毎年言ってますが一年あっという間ですよね。ご無沙汰しておりました。ここではアジャイル関連のイベントやコミュニティ活動、そして副業について2022年をふりかえってみたいと思います。

自身のアジャイルコミュニティでの登壇

今年は2021年と比べると、コミュニティイベントでの発信は少なめでした。1月のRegional Scrum Gathering Tokyo、4月のDevOpsDaysTokyo、6月のScrum Fest Osakaの3回です。もっと積極的にプロポーザル書いて他のイベントにもトライすればよかったかな、とも思うのですが、タイミング的に話したいネタが蓄積しきらず…という感じでした。

Regional Scrum Gathering Tokyo 2022

まずは1月のRSGT。基本的には本業の永和システムマネジメントでの体験をベースにアウトプットすることが多いのですが、2022年のRSGTでは、Agile Studio ではなく、もう一つの担当であるFDO(Future Design Office)における、「機械学習を学習するチームからの学び」をテーマにしました。機械学習の世界は深く、ソフトウェアエンジニアとして、いかにこの深淵なテーマにワクワクと組織的に取り組むか、は2023年以降も引き続き取り組んでいきます。

DevOpsDaysTokyo 2022

4月のDevOpsDaysTokyoでは、PwCあらたの佐藤さんとコラボレーションし、初めてDevOpsDaysTokyoに参加することができました。(私はほぼ、聞き役だったのですが)超久々のリアル登壇となったことや、普段はなかなか意識したり実務で取り組む機会が少ないコンプライアンスに関して学ぶ機会となったこともあり印象に残っています。

DevOpsDays Tokyo 2022 - コンプライアンス対応をチームの力に ~ 監査人が考える今後のDevOps | ConfEngine - Conference Platform

Scrum Fest Osaka 2022

6月のScrum Fest Osaka では、Agile Studio でのこれまでの取り組みを総決算しつつ、アジャイル受託開発の未来に関して問いかけるようなお話をさせていただきました。現在主流となっている準委任によるアジャイル受託開発は、受注側のリスクが低い反面、帰属意識の低下や付加価値の出し方など、ベンダーとしてもさまざまな問題をはらんでいると考えます。正直、私自身、回答を出せているわけではないのですが、2023年も引き続きこのテーマには取り組んでいきます。

いずれの登壇も楽しかったのですが、特に「アジャイルベンダーの未来」は、この時点での自分なりの良いまとめのタイミングにできたと考えています。

その他アジャイルコミュニティにおける活動

本業の Agile Studio なんですが、今年もスポンサーとして、Agile Japan(北陸サテライトのスタッフとしても、ひっそりお手伝いしておりました)や、Agile Tech EXPO などのイベントにかかわることができました。基本的には裏方に徹し、登壇するメンバーの選定や、イベント内イベントの企画などを行っています。

今年はおかげ様で登壇やイベントへの反響をいただくことも増えたのですが、自分のこと以上に嬉しいですね。

福井県CDO補佐官としての活動

今年1月から副業として取り組んでいる福井県でのCDO補佐官なのですが、8月からは、福井県高浜町でもアドバイザーとしての活動を始めました。それぞれ、オンラインと現地で数多くの取り組みを行ってきました。

わかりやすいところでは、BPMNやノーコード(今はkintoneをメインにしてます)の普及に向けた教育などがあげられますが、私がやりたいことは、その先、つまりアジャイル内製化チームの立ち上げ、伴走、そこからの組織展開です。これについては、来年以降加速すべく、まさに今仕込み中です。

具体的にどのようなことを実施し、どんな学びがあり、何が課題なのか、については、2023年1月11日から開催されるRSGT2023を皮切りに、様々な機会を使って発信していきたいと考えていますのでご期待ください。

最後になりますが、本年もお世話になりました。来年もよろしくお願いいたします!

Apps Script connector ファーストインプレッション

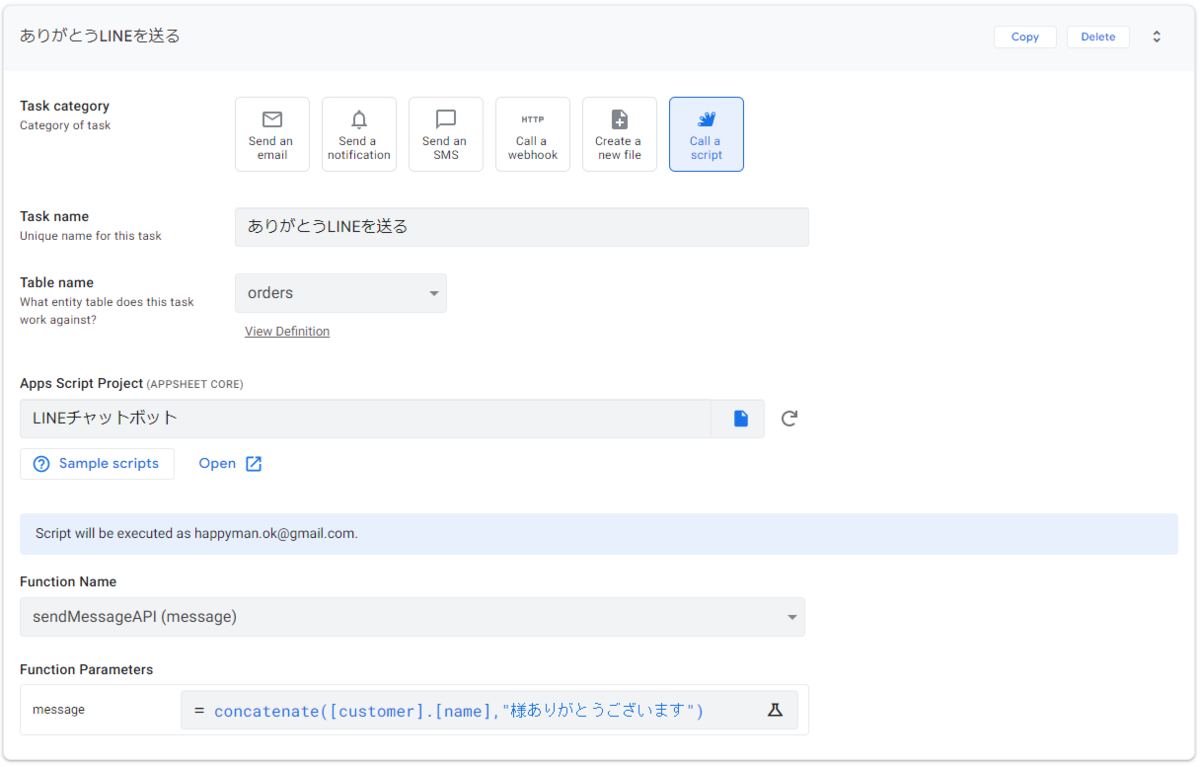

ついに AppSheet から GAS を簡単に呼び出せる Apps Script connector が正式リリースされました。少し触ってみたのですが、これは確かに便利でお手軽です。以前はApigeeを経由させる必要があり相当面倒だったので、これは大きな進歩でしょう。

使い方としては簡単で、Automation の Task に追加された「Call a script」に、呼び出したいGASのスクリプトファイルと関数、パラメータを指定するだけです。

詳しい手順は、こちらの Google Developers Blog や、公式ヘルプを見てもらえばすぐに理解できるかと思います。ちなみに、GAS の関数から戻り値は取得できない(非同期な呼び出し)なので気を付けてください。

想定されるユースケース

既存のGAS資産の活用、流用がこれでかなり進むんじゃないかと考えています。例えば、以下のようなケースです。

PDF帳票を作成しメールする

PDF帳票は AppSheet のレポート機能でも実現できるのですが、AppSheet エディタではなくGoogleドキュメントに埋め込む形なのでちょっと面倒です。また、(私もそうなのですが)スプレッドシートをテンプレートとした既存のPDF帳票作成ロジックを、そのまま流用したいというニーズは多そうです。

他にも、メールでなくLINEやSlackなどにポストするようなGASスクリプトを流用するのも便利です(もともと「Call a webhook」で実現できるのですが、GASのほうが柔軟だし流用できればさらに楽)。

基幹システム連携の中継ポイント

GASだけで基幹システムを組み上げるようなケースは稀でしょう。どちらかといえば、フロントエンドとしてGASのWebアプリやスプレッドシートを利用し、バックエンドの基幹システムとはAPIやデータベースで連携するようなことが多いかと思います。

今後このようなシステムをアップデートする際に、新規のフロントアプリは AppSheet で開発してモダナイズし、基幹システムとの連携には従来のアプリバックエンドとしてのGAS関数(Webアプリから google.script.run で呼び出されている)を流用するのは、現実的なアプローチかと思います。

注意点

まだほんの少し触った程度なのですが、現時点で気が付いた注意点をあげておきます。

呼び出すGASのプロジェクトは V8ランタイムでないとだめ

現在では、新規作成される GAS の JavaScript ランタイムは「Chrome V8 ランタイム」になっているのですが、このチェックを外してしまうと、AppSheet から GAS の関数を指定する場合にパラメータが取得できず、実質利用できません。

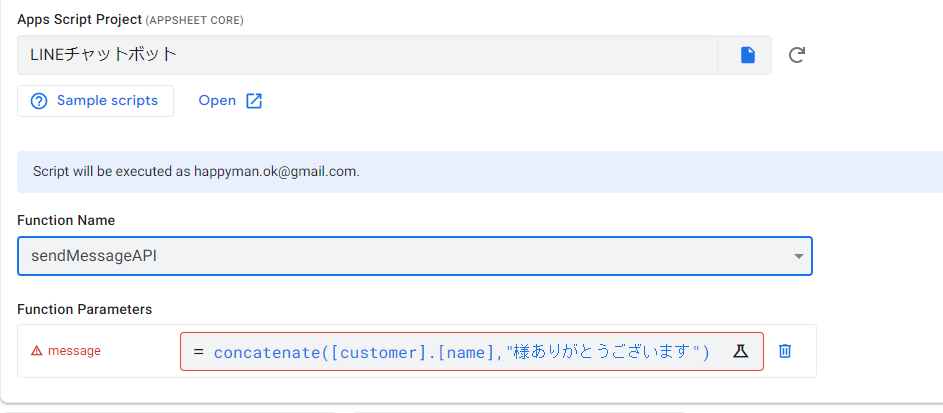

試しにV8のチェックを外して、Apps Script Project を再読み込みさせてみると、以下のように、Function Name リストの「sendMessageAPI」からパラメータが消えてしまい、以前は正しく設定されていた、Functions Parameters がエラーとなってしまいました。(冒頭のスクショと比較してみてください)

もちろん、V8ランタイムを指定すれば問題ないのですが、これは既存資産を流用する場合にネックになる可能性があります。古くからGASを活用してシステムを組んでいる企業では、V8対応への移行が完了していないからです。特に企業で良く利用される、JDBCサービス周りの致命的な問題が今だ残っているのが痛いです。

当然、GASのV8対応はAppSheet の問題ではありませんが、これが足を引っ張って企業での AppSheet (+Apps Script connector)の本格導入・利用が進まないのはもったいなく、Google さんにはトータルで頑張ってほしいものです。

アジャイルって何? ~ Agile Japan 2021 北陸サテライトであらためて学んだこと

子供時代からのあだ名で私を呼ぶような古い友人に、このような質問をされることがあります。Facebookでやたら、アジャイルだアジャイルだと書いているからなんでしょうね。

そのたびに私は、できるだけわかりやすいように、例えを駆使して、何度か説明を試みてきました。

- 家を建てるときに設計士がまず全体の図面引いて、そのあと大工さんが建てるのが普通でしょ。でも、そうでなくて、顧客の欲しい部屋から設計と施工をスピーディーに繰り返していくイメージなのよ

「うーん。わかるようでわからない。」

- みんなスマホでアプリ使ってるでしょ?最近のアプリって、最初は必要最小限の機能があって、どんどん要望や流行りに合わせて機能が追加されるでしょ?そうすることで、ビジネスを無駄なく回せると思わない?アジャイルは今のビジネス環境に合わせて出てきた手法なんだよ

「うーん。少しはわかったような。」

まあ、こんな感じになります。

ソフトウェア開発から生まれたアジャイル手法や、その後、それをビジネスや経営に拡大適用している「アジャイル」の現在地点を、ひとまとめでわかりやすくソフトウェアやIT業界外の人に説明するのは難しいよなぁ。。

など考える日々の中、1月22日に開催された Agile Japan 2021 北陸サテライトに実行委員として参加してきました。

北陸サテライトで再度学んだアジャイルの本質

まずは、基調講演であるアリスター・コーバーン博士の録画再演をじっくり視聴しました。博士曰く、アジャイルの本質は「素早くかつ容易に行動し方向転換する力」なんだと。

アジャイルソフトウェア開発宣言はソフトウェア業界向けなので、他の職種の人たちがアジャイルを活用するときは、辞書的な定義・意味を理解してもらうことが大切だとのことです。

私も、"agile" を辞書で引いたことは何度かありますが、この定義が一番しっくりきました。これからは、「アジャイルって何?」という質問に、次のように回答することもできそうです。

- アジャイルとは「素早くかつ容易に行動し方向転換する力」のことなんだけど、昔の常識やしがらみに縛られた仕事のやり方では、その力を発揮するのが難しいことも多くて、それが今の時代にはマッチせず難儀してる企業が数多いのよ。でも、アジャイルの力を組織に注入したいと考える人も増えていて、僕はそれの手助けをする仕事をしているんだよ

これでもうまく伝わるか、まだわかりません。ただ、こうやって本質を考え続けるきっかけとなる人の集まり・イベントは本当に有意義なんだということを改めて感じます。

まとまりとメッセージのあるセッション

コーバーン博士以外のセッションも素敵でした。

北陸サテライト基調講演の北國銀行岩間さんには、銀行から地域総合企業への変革の道のりについて、生々しくお話いただきました。前日のアジャイル経営カンファレンスでもお話を伺っていたのですが、エンジニアが中心となる北陸サテライトの客層に合わせ、現場の声を入れてくださるなど、わかりやすく勇気がもらえる内容でした。

富山のクリエーションライン長田さんは、Scrumを取り入れてみて感じたことをストレートに伝えてくれるさわやかな事例でした。モブの良さと難しさ(言葉遣い問題)など、アジャイル開発を実践する人にとって共感度が高かったです。

石川のカラフルカンパニー渡辺さんは、テクニカルな内容も含んだ幅広いレンジで、自身の活動をふりかえりながら、まさに、悩みながらも、「素早くかつ容易に行動し方向転換する」している様を現在進行形で伝えてくださりました。

福井の永和システムマネジメント岡本さんは、ご自身のエンジニア人生をふりかえりながら「人脈・プレゼンス・経験」というコア資産の重要性と、リモート時代では地方在住でもそれが弱みにはならない点を強調されていました。特にコア資産の大切さについて、私も強く共感します。

富山、石川、福井それぞれの方に話してもらうことを重視し、内容についてはお任せだったのですが、結果的には、全体に統一感のあるイベントだったように思います。このあたりは、歴史ある Agile Japan のサテライトイベントとしての強みかもしれませんね。

アジャイルの体現者であり続けよう

今回は、ZoomとDiscordを使ったリモート開催でしたが、北陸以外の方も参加くださり、多い時で38人がZoomに接続していました。これはもちろん、既存のイベントに比べれば小さな集まりなのですが、私は、何かとても大きな力を感じました。

まず、Agile Japanやスクフェスをはじめ、これまで各地で開かれてきた(オンライン)カンファレンスにおけるノウハウは大きいです。これにより、地域を超えた集まりを、今後も続けていけそうだという自信を持てました。先人の積み上げた知見に本当に感謝です。

そしてもちろん、そこに集った人達の想いも。今は小さくても、参加者の会話が重なることで、次に繋げていきたい、繋げていくぞ、という熱を、ネットワーキングでの会話や、Twitterを通じて感じることができました。

最後になりますが、実行委員長をはじめスタッフの方々、登壇者、参加者の皆様、あらためて、ありがとうございました。これからも、それぞれの現場で、素早くかつ容易に行動し方向転換し、アジャイルの本質を体現していきましょう。

兼業で福井県CDO補佐官として働きます

本日福井県より発表がありましたが、2022年1月11日より、地方兼業(委嘱)未来戦略アドバイザーという形で、CDO補佐官として福井県のDX推進をサポートさせていただきます。

本業(永和システムマネジメント Agile Studio)で培った経験を、地元福井県のために活かしてみたいという想いで応募したのですが、私のやってみたいこと・強みと、福井県の求めていること・課題感がマッチしたようで、多くの応募者の中から選んでいただきました(もう一名の補佐官は、自治体DXに関する実績が豊富な神奈川の狩野さんです。多くのことを学べそうで楽しみです)。

私のやりたいことキーワードは、アジャイルと内製化、そしてノーコードです。ご参考までに、提案スライドをそのまま貼っておきます。短いものなので、よろしければ私のモチベーションとコミットメントをご確認ください。

県庁で行われた委嘱式の後、一緒に働くことになる県の職員の方とのミーティングに参加させていただきました。みなさん熱意があり、早くワンチームとなって成果を出していきたいという想いを強くしております。一緒に登壇などできたら最高ですね。

企業でのDXや内製化とは、また違った課題と難しさがあると思います。せっかくの機会なので、ここで学んだことは積極的に発信していきますので、よろしくお願いします。

2021年をふりかえる

この記事はあじゃてくアドベントカレンダー 2021の24日目です。

2021年は、コロナ禍によりリモート(在宅)勤務が完全に日常になった1年でした。そして今年もいろいろあったなとは思うのですが、ふりかえると、こちらのブログにはAppSheetのことしか書いてませんでした…。

ということで、今年最後の記事は2021年のアジャイル関連コミュニティ活動のふりかえりです。

まず、5月には「デジタル時代のアジャイルマネジメントセミナー」に登壇させていただきました。何度か話をしているモダンエンジニアへの技術転換(リスキル)の事例について、0から1(最初の一人)だけでなく、1から10(チームへのスケール)についても発表することができました。

この時取り上げた「モダンチーム」はさらに増え、みなさん立派に現場で活躍していて嬉しい限りです。

6月はスクラムフェス大阪です。金沢トラックで、アジャイル受託開発の話をさせていただきました。1月のAgile Studioのウェビナーで話した内容を大幅にブラッシュアップしたものです。Agile Studioの複数の事例を紐解くことで、請負から始まって内製化支援へ到達する流れの中で、まずビジョンを持ち、顧客との関係性をマクロに調整しながら進めていくことの大切さを明らかにしていきます。

「アジャイル受託開発」の話題は、企業様の社内講演などでも何度かお話をさせていただいたこともあり、とてもこの一年印象に残ったというか、自分なりにしっくりと来た感があります。来年は、さらに良いアジャイル受託を追求していきたいですね。

そして9月のXP祭り(初参加!)にも、マーケティングとアジャイルの話題で参加しました。あじゃてくの時より時間もあったので、より深掘りできたんじゃないかな、って思います。なんだかんだAgile Studioのマーケティングに時間を割いてた2021年です。

そして忘れてはいけないのは、春に出版された「アジャイル開発とスクラム第2版」。ASYの室木さん、ESMの橋本さん(つい先日、12月21日のエンタープライズアジャイル勉強会にも同じメンバーで登壇しました)と一緒に事例を執筆させていただきました。出版記念イベントで大喜利(パネル)したり、野中先生と同じZoomにつながって感激したり、良い思い出ばかりです。

いざ!RSGT2022

その他にも、Agile Studioのウェビナーやら見学や講演や授業などで、たくさんアジャイルについて語ってきた一年でした。

ここ数年の目標は、「月に少なくとも一度は社外の人たちの前で話す」です。2021年も無事達成できました。2022年も、さらに様々な機会をキャッチして、自分(達)のやったことや想いを発信していきたいと思います。

2022年一発目は Regional Scrum Gathering Tokyo 2022 で、私は1月5日に登壇します。資料は6割程度は書けたかなぁ、、状態なのですが、今から気合入れて磨きます。これで年初に立てた目標は、ほぼ達成できた!…はず。

では、みなさま良いお年を!